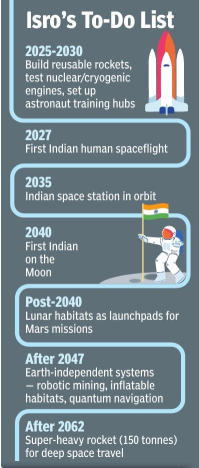

गुप्त। सीआरडी/आई (एस) लूनर आउटपोस्ट स्थापित करने का प्रस्ताव” 20 मार्च, 1957 के अमेरिका के अब अवर्गीकृत दस्तावेज़ की पहली पंक्ति को पढ़ता है। स्पेस रेस (अमेरिका और तत्कालीन यूएसएसआर के बीच) के समय से संबंधित, यह प्रोजेक्ट होराइजन को संदर्भित करता है।अमेरिका ने कभी भी वह चंद्र चौकी नहीं बनाई। लेकिन 1957 की महत्वाकांक्षा ने क्षितिज से बहुत आगे तक लक्ष्य करने की इच्छा को प्रतिबिंबित किया – और इससे चंद्रमा पर उतरने और सौर मंडल में जांच भेजने जैसी उपलब्धियां हासिल हुईं। इनमें से कई कारनामे बेजोड़ हैं।अब, भारत अपनी राह खुद बना रहा है। देश का अंतरिक्ष कार्यक्रम ऐसे मिशनों की तैयारी कर रहा है जो कठोर वातावरण में अंतरिक्ष यात्रियों का समर्थन करने के लिए सिस्टम विकसित करते हुए पृथ्वी से परे मानव उपस्थिति का विस्तार करेंगे।टाइम्स ऑफ इंडिया हाल ही में अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) चिंतन शिविर 2025 में चर्चा की गई दीर्घकालिक रोडमैप को तोड़ता है। यह चरण-दर-चरण दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करता है:आधार बनानारोडमैप का पहला चरण, 2025 से 2030 तक को कवर करते हुए, भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए आवश्यक उपकरणों, सुविधाओं और विशेषज्ञता के निर्माण के बारे में है। इस चरण के दौरान मनुष्यों को पृथ्वी से परे भेजने की प्रमुख प्रणालियों का परीक्षण किया जाएगा।नई लॉन्च प्रणालियाँ विकसित की जा रही हैं, जिनमें ऊर्ध्वाधर रूप से उड़ान भरने और उतरने वाले रॉकेट, पुन: प्रयोज्य वाहन और अंतरिक्ष यात्रा को और अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं। 1-1.5 टन पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा (एलईओ) में ले जाने में सक्षम किफायती रॉकेटों से लागत में कटौती और लगातार उड़ानें संभव होने की उम्मीद है। जिन प्रणोदन प्रौद्योगिकियों की खोज की जा रही है उनमें परमाणु इंजन और बेहतर क्रायोजेनिक सिस्टम शामिल हैं जो ठंडे तापमान को संभाल सकते हैं और अधिक कुशल हैं।

संचार के तरीकों को भी उन्नत किया जा रहा है। लाई-फाई (लाइट फ़िडेलिटी) जैसी प्रौद्योगिकियाँ अंतरिक्ष यात्रियों और मिशन नियंत्रण के बीच तेज़ और सुरक्षित डेटा विनिमय की अनुमति देंगी। एआई उपकरण और पहनने योग्य स्वास्थ्य मॉनिटर वास्तविक समय में अंतरिक्ष यात्रियों की भलाई को ट्रैक करने में मदद करेंगे, जिससे अंतरिक्ष में चिकित्सा आपात स्थिति का जोखिम कम हो जाएगा।नए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें मानव मिशन नियंत्रण केंद्र, सिमुलेशन लैब और बायोएस्ट्रोनॉटिक्स लैब शामिल हैं। ये अंतरिक्ष स्थितियों का अनुकरण करेंगे, जीवन-समर्थन प्रणालियों का परीक्षण करेंगे और आपात स्थिति से निपटने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करेंगे। अन्य फोकस क्षेत्रों में डॉकिंग सिस्टम, अतिरिक्त वाहन गतिविधि के लिए स्पेस सूट और मरम्मत और रखरखाव के लिए रोबोटिक उपकरण शामिल हैं।इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने भारत की अब तक की प्रगति का वर्णन करते हुए कहा, “भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम, जो अंतरराष्ट्रीय समर्थन और मामूली शुरुआत के साथ शुरू हुआ, एक वैश्विक ताकत के रूप में विकसित हुआ है।” उन्होंने कहा कि चंद्रमा पर आगामी मिशन, मानव अंतरिक्ष उड़ान और 2035 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन भारत के 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षणइसकी महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए, अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण देना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उनके द्वारा उड़ाए जाने वाले अंतरिक्ष यान का निर्माण करना। इसके लिए कम गुरुत्वाकर्षण और अंतरिक्ष विकिरण का अनुकरण करने के लिए विशेष केंद्र बनाए जा रहे हैं, जहां अंतरिक्ष यात्रियों को नेविगेशन, जीवन-समर्थन, संचार और अंतरिक्ष में चलने की तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा।अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से लौटने पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बातचीत के अंशों का खुलासा करते हुए कहा: “…उन्होंने 40-50 अंतरिक्ष यात्रियों का एक समूह और एक संपन्न अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के भारत के दृष्टिकोण का उल्लेख किया। मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वाकांक्षी सपने और कार्य हैं जो हम अपने लिए निर्धारित कर रहे हैं।भारत के अंतरिक्ष दृष्टिकोण पर इसरो प्रमुख ने कहा, “वर्षों से, इसरो ने महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के निर्माण के लिए उद्योगों के साथ साझेदारी की है। 2027 तक मानव अंतरिक्ष उड़ान और 2035 तक अंतरिक्ष स्टेशनों जैसे आगामी कार्यक्रमों के साथ, हम अंतरिक्ष यात्रियों, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की अगली पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो भारत के अंतरिक्ष मिशन को आगे बढ़ाएंगे।”

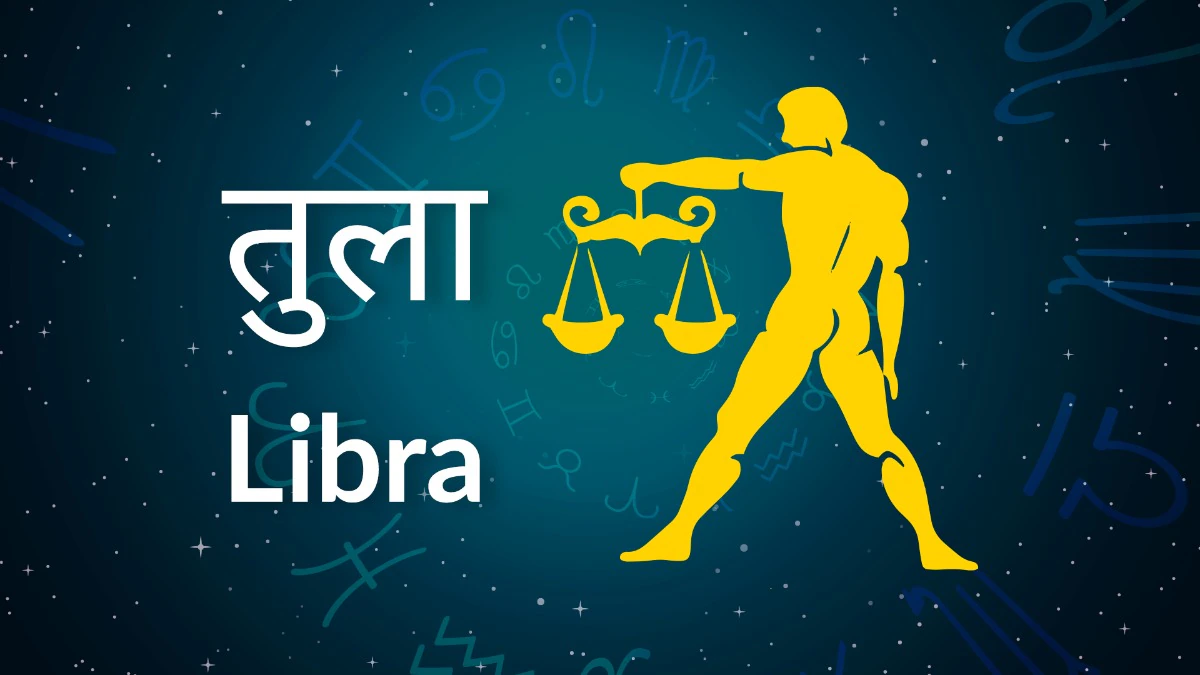

पृथ्वी की कक्षा से परे2035 और 2047 के बीच, ध्यान पृथ्वी से परे मिशनों पर स्थानांतरित हो जाएगा, जबकि अभी भी घर से आपूर्ति पर निर्भर रहना होगा। लक्ष्य वास्तविक अंतरिक्ष में नई तकनीकों का परीक्षण करना और लंबी यात्राओं के लिए आधार तैयार करना है।चंद्रमा पर रोबोटिक और चालक दल वाले मिशनों की एक श्रृंखला शुरू की जाएगी। ये चंद्रमा की सतह पर घूमने के लिए आवश्यक दबावयुक्त रोवर्स, एयरोब्रेकिंग लैंडर्स और उन्नत नेविगेशन उपकरणों का परीक्षण करेंगे।एक प्रमुख पहल 3डी प्रिंटिंग और फोल्डेबल डिज़ाइनों का उपयोग करके चंद्र आवासों का निर्माण है जिन्हें चंद्रमा पर पाए जाने वाली सामग्रियों से इकट्ठा किया जा सकता है। इससे पृथ्वी से भारी उपकरणों के परिवहन की आवश्यकता कम हो जाएगी।उपकरण को क्रियाशील बनाए रखने के लिए स्व-मरम्मत सामग्री और धूल प्रतिरोधी कोटिंग्स का परीक्षण किया जाएगा। कॉम्पैक्ट परमाणु रिएक्टर बिजली प्रदान करेंगे, और हाइब्रिड प्रणोदन प्रणाली जो चंद्र कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है, को पृथ्वी से ईंधन के विकल्प के रूप में खोजा जाएगा।मानव रहित मिशनों की एक श्रृंखला के बाद, 2040 तक भारत का लक्ष्य चंद्रमा पर मनुष्यों को उतारना है।नारायणन ने बताया कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम पहले ही वैश्विक प्रयासों में योगदान दे चुका है। उन्होंने कहा, “आगामी कार्यक्रमों के साथ, भारत 2040 तक शीर्ष अंतरिक्ष यात्रा करने वाले देशों में से एक होगा।” अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की भूमिका को मजबूत करने की दिशा में चंद्र मिशन एक महत्वपूर्ण कदम होने की उम्मीद है।मंगल ग्रह और उससे आगे तक का मार्ग2040 के बाद के चंद्र आवास मंगल अभियानों के लिए मील के पत्थर के रूप में काम करेंगे। जबकि 2047 से आगे की योजनाएं अभी भी आकार ले रही हैं, इस चरण में विकसित प्रौद्योगिकियां – चंद्रमा पर ईंधन डिपो से लेकर उन्नत आवास और बिजली प्रणालियों तक – अंतरग्रहीय यात्राओं को सक्षम बनाएंगी। अनुसंधान प्रयोगशालाएं यह भी जांचेंगी कि गहरा स्थान मानव स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है, जो अन्य ग्रहों पर लंबे समय तक रहने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है।रोडमैप 2047 तक भारत के विकसित देश (विकसित भारत) बनने के व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप है। बुनियादी ढांचे का निर्माण, कुशल प्रतिभा का पोषण और उद्योग साझेदारी के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहित करना टिकाऊ अन्वेषण के लिए इस प्रयास की रीढ़ है।नारायणन ने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सार्वजनिक एजेंसियों और निजी कंपनियों के बीच साझेदारी की भूमिका को रेखांकित किया। न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) के मुख्य प्रबंध निदेशक मोहन एम ने इस बात पर जोर दिया कि इसरो इसे अकेले हासिल नहीं कर सकता है और उन्होंने निजी क्षेत्र से आग्रह किया कि वे “डिजाइन भागीदारी, अनुसंधान और विकास के साथ-साथ इंजन और बड़े प्रणोदक टैंक और स्टेज-स्तरीय एकीकरण जैसे अन्य उप-प्रणालियों को विकसित और योग्य बनाएं।””2047 के बाद की योजनाएँ2047 के बाद, ध्यान पृथ्वी-स्वतंत्र प्रणालियों पर स्थानांतरित हो जाएगा, जैसे कि मंगल के लिए फोल्डेबल विमान, रोबोटिक खनन उपकरण, इन्फ्लेटेबल आवास और क्वांटम नेविगेशन उपकरण। तरल ऑक्सीजन और मीथेन का उपयोग करने वाली उन्नत प्रणोदन प्रणालियों से सैकड़ों टन उपकरण और लोगों को ले जाने वाले मिशनों का समर्थन करने की उम्मीद है।2062 तक, 150 टन ले जाने में सक्षम एक सुपर-हैवी लिफ्ट वाहन के चालू होने की उम्मीद है, जिससे गहरे अंतरिक्ष अभियानों का मार्ग प्रशस्त होगा। ये विकास 2025-2047 की अवधि के दौरान बनाई गई प्रौद्योगिकियों और सुविधाओं पर आधारित होंगे। हालाँकि समयरेखा लंबी है और केवल समय ही बताएगा कि कितना हासिल किया जाता है, इरादा स्पष्ट है: भारत की निगाहें क्षितिज से परे दृढ़ता से टिकी हुई हैं।

Leave a Reply