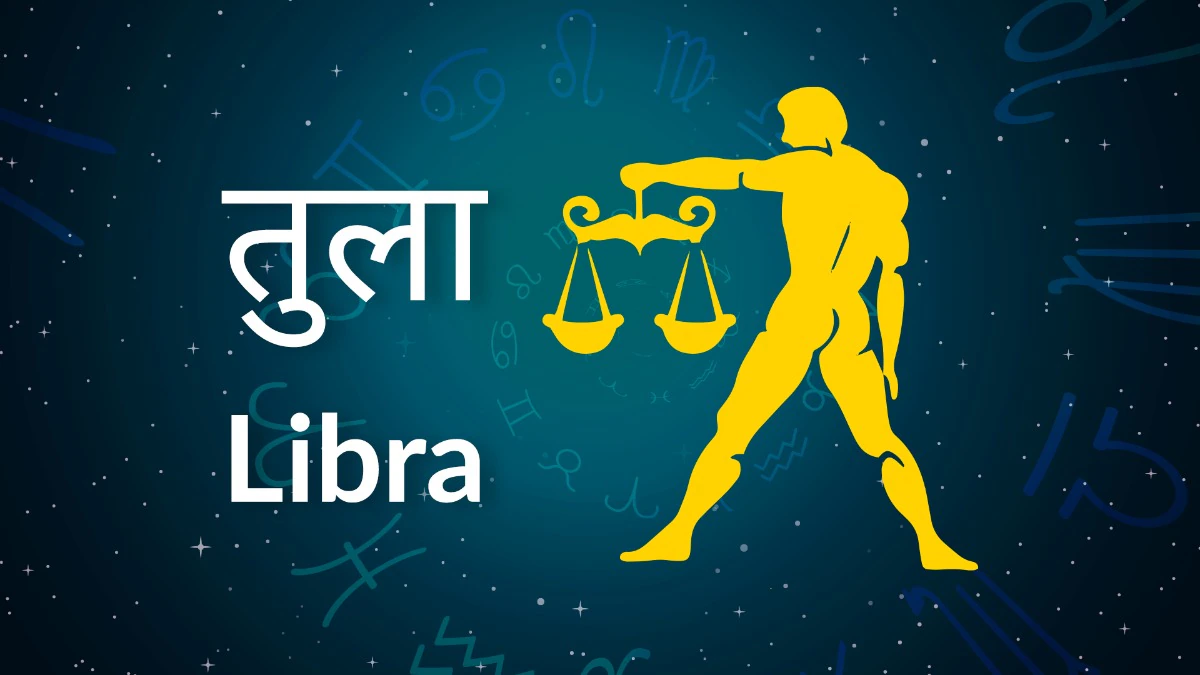

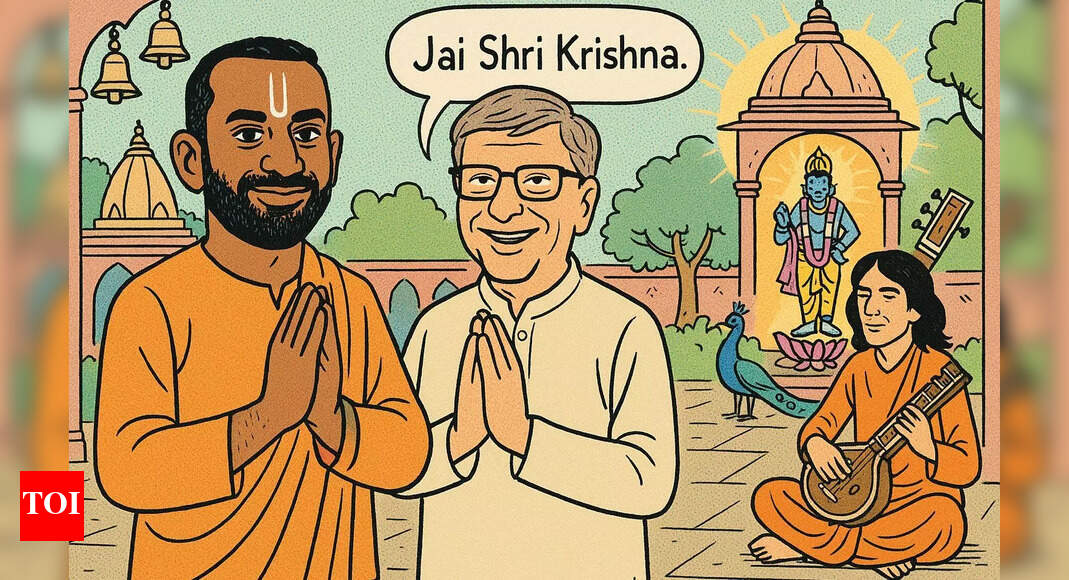

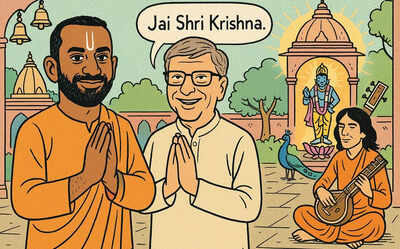

यह उस तरह का टेलीविजन क्षण था जो खुद को ऐतिहासिक घोषित नहीं करता लेकिन फिर भी बना रहता है। स्क्रीन के एक तरफ, तुलसी विरानी – भारतीय प्राइमटाइम मेलोड्रामा की दिग्गज मातृ प्रधान – ने अपने ट्रेडमार्क हाथ जोड़कर अभिवादन की पेशकश की। दूसरी ओर, दुनिया भर से आए, माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक और वैश्विक परोपकारी बिल गेट्स मुस्कुराए और उनके शब्दों को दोहराया: “जय श्री कृष्ण।”दृश्य, अतिथि भूमिका का हिस्सा क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2सद्भावना का संकेत देने के लिए था। शायद शो की व्यापक अपील का संकेत, शायद सांस्कृतिक कूटनीति का संकेत। लेकिन जो बात सबसे अलग थी वह गेट्स की उपस्थिति नहीं बल्कि उनका प्रवाह था। बिना किसी हिचकिचाहट के पेश किया गया वह तीन शब्दों वाला संस्कृत वाक्यांश तुरंत आश्चर्यजनक और पूरी तरह से प्रशंसनीय लगा।कुछ ही महीने पहले, काश पटेल – पेंटागन के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ और एफबीआई निदेशक के लिए नामित – ने यही वाक्यांश कहकर अमेरिकी सीनेट की सुनवाई शुरू की थी। अपने माता-पिता को अपने पीछे बैठाकर, पटेल ने उनके पैर छुए और “जय श्री कृष्ण” कहने से पहले कमरे को अंग्रेजी में संबोधित किया। कोई अनुवाद नहीं हुआ. किसी की जरूरत नहीं थी.दोनों ही मामलों में, वाक्यांश स्पष्टीकरण के साथ नहीं आया। यह बस हवा में लटका हुआ था, जैसे कि इसका अर्थ पहले ही शब्दों से आगे निकल चुका हो। ऐसा लगता है कि पश्चिम ने समझना शुरू कर दिया है।

वन-वे टिकट पर भक्ति

पश्चिम में कृष्ण का नाम कैसे पहचाना जाने लगा इसकी कहानी अक्सर एक यात्रा से शुरू होती है। 1965 में, एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद नामक 69 वर्षीय भिक्षु न्यूयॉर्क जाने वाले एक मालवाहक जहाज पर सवार होकर कोलकाता से रवाना हुए। वह थोड़े से पैसे, अनूदित ग्रंथों का एक टोकरा और एक दृढ़ विश्वास के साथ पहुंचे कि कृष्ण चेतना का संदेश – भक्ति, या भगवान के प्रति प्रेमपूर्ण भक्ति – पश्चिम में जड़ें जमा सकता है।सबसे पहले, यह एक असंभव प्रस्ताव था। साठ के दशक के मध्य का अमेरिका सांस्कृतिक रूप से अस्थिर था: शहरी अशांति, नागरिक अधिकार विद्रोह, वियतनाम विरोध। लेकिन यह आध्यात्मिक बेचैनी का स्थान भी था। जब प्रभुपाद ने टॉमपकिंस स्क्वायर पार्क में सार्वजनिक मंत्रों का नेतृत्व करना शुरू किया और एक छोटे से ईस्ट विलेज स्टोरफ्रंट में व्याख्यान देना शुरू किया, तो जिज्ञासु युवा अमेरिकी – कुछ निराश, अन्य बस जिज्ञासु – इकट्ठा होने लगे।उन्होंने 1966 में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस (इस्कॉन) की स्थापना की। इसके बाद जो हुआ वह सामूहिक रूपांतरण नहीं था, बल्कि एक प्रकार का अवशोषण था। आंदोलन ने प्रतिसंस्कृति के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण किए बिना खुद को उसके साथ जोड़ लिया। पश्चिमी अनुयायी अपना सिर मुंडवाते थे, भगवा वस्त्र पहनते थे और अजनबियों का स्वागत “हरे कृष्ण” कहकर करते थे। यह संगीत, दोहराव और एक शांत निश्चितता द्वारा परिभाषित एक आंदोलन था कि आनंद – आध्यात्मिक और सांप्रदायिक दोनों – क्रांतिकारी हो सकता है।

जॉर्ज हैरिसन का उपहार

कोई भी सांस्कृतिक आंदोलन मुख्यधारा की मदद के बिना खुद को पश्चिमी चेतना में स्थापित नहीं कर पाता। इस्कॉन के मामले में, यह बीटल के रूप में आया।जॉर्ज हैरिसन, जो पहले से ही भारतीय संगीत और दर्शन के प्रति आकर्षित थे, आंदोलन के सबसे प्रमुख संरक्षकों में से एक बन गए। उन्होंने लंदन में पहले इस्कॉन मंदिर के वित्तपोषण में मदद की और हरे कृष्ण मंत्र की रिकॉर्डिंग तैयार की जो ब्रिटिश रेडियो पर एक छोटी सी हिट बन गई। बाद में, उनके अपने एकल माई स्वीट लॉर्ड ने सुसमाचार को संस्कृत मंत्रों के साथ मिश्रित किया, जिससे कृष्ण का नाम यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में चार्ट के शीर्ष पर आ गया।हैरिसन ने लंदन के बाहर एक संपत्ति भक्तिवेदांत मनोर भी दान में दी, जो आज भी एक प्रमुख इस्कॉन केंद्र बनी हुई है। और यह उनके माध्यम से था कि कई लोगों ने पहली बार कृष्ण का सामना किया, धर्मग्रंथ या धर्मशास्त्र के माध्यम से नहीं, बल्कि माधुर्य के माध्यम से। मंत्रों को गाने के लिए विश्वास की आवश्यकता नहीं होती। और गायन में, कुछ बदलाव आया।फिर भी, यह आंदोलन लोगों की नज़र में एक जिज्ञासा बना हुआ है। भगवा वस्त्रधारी भक्तों ने हवाई अड्डों पर नृत्य किया और कॉलेज परिसरों में मुफ्त भोजन की पेशकश की। पॉप कल्चर में कृष्ण का नाम ज्यादा सुनने को मिलता था. फिर भी इन सबके बीच, “जय श्री कृष्ण” वाक्यांश चुपचाप बना रहा, सार्वजनिक रूप से कम बोला गया लेकिन निजी घरों और मंदिरों में इसकी जड़ें जमा गईं। इसकी भविष्य की दृश्यता के लिए आधार तैयार किया जा रहा था।

संस्था इन्फ्रास्ट्रक्चर बन जाती है

1980 के दशक तक, प्रारंभिक आंदोलन की ऊर्जा स्थिर हो गई थी। इस्कॉन को कई धार्मिक संस्थानों के लिए आम चुनौतियों का सामना करना पड़ा: नेतृत्व परिवर्तन, आंतरिक जांच, और सार्वजनिक नवीनता की धीमी गति से प्रस्थान। लेकिन सुर्खियाँ फीकी पड़ने के बाद भी काम जारी रहा। मन्दिर बनाये गये। फार्म चलाये गये। खाद्य राहत कार्यक्रमों ने सभी महाद्वीपों में समुदायों की सेवा की।इस बीच, भारतीय प्रवासी बढ़े – और इसके साथ, एक अलग तरह की भक्तिपूर्ण दृश्यता भी बढ़ी। दूसरी पीढ़ी के भारतीय अमेरिकियों और ब्रिटिश भारतीयों ने कम झिझक के साथ अपनी पहचान पर जोर देना शुरू कर दिया। शादियों, सामुदायिक कार्यक्रमों और छुट्टियों के समारोहों में “जय श्री कृष्ण” सुना जाता था। यह प्रवासी जीवन की लय का हिस्सा बन गया।यह सड़क पर मंत्रोच्चार का तमाशा नहीं था। यह शांत था, रोजमर्रा की जिंदगी में अंतर्निहित था। कृष्णा सार्वजनिक पार्कों से उपनगरीय घरों में चले गए, और उनका नाम घरेलू साउंडट्रैक का हिस्सा बन गया। एक दादी का अभिवादन, एक टेक्स्ट संदेश साइन-ऑफ़, एक बच्चे का मंदिर पाठ। यह वाक्यांश संस्थानों के माध्यम से नहीं, बल्कि स्मृति के माध्यम से यात्रा करता है।

धर्मनिरपेक्ष प्रवाह और प्रवासी आत्मविश्वास

2000 के दशक की शुरुआत तक, कृष्णा अब अपरिचित नहीं थे। योग स्टूडियो ने सत्र का समापन संस्कृत मंत्रों के साथ किया। माइंडफुलनेस ऐप्स में गीता श्लोक शामिल थे। पॉप संगीत के नमूने मंत्र। भारतीय आध्यात्मिकता की शब्दावली वैश्विक मुख्यधारा में प्रवेश कर चुकी थी – अक्सर सरलीकृत की जाती थी, लेकिन शायद ही कभी इसका मज़ाक उड़ाया जाता था।इसी समय, भारतीय प्रवासियों की राजनीतिक दृश्यता बढ़ने लगी। ऋषि सुनक, कमला हैरिस और तुलसी गबार्ड जैसे नेता अलग-अलग वैचारिक धाराओं का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन अपने साथ एक निश्चित सांस्कृतिक बनावट लेकर चलते थे। दिवाली अब डाउनिंग स्ट्रीट और व्हाइट हाउस में मनाई जाने लगी। अमेरिकी विधायी बहसों में भगवद गीता के श्लोकों का हवाला दिया गया। सार्वजनिक अनुष्ठान अब छिपे नहीं रहे। उनका मंचन किया गया.इस संदर्भ में, “जय श्री कृष्ण” की आकस्मिक उपस्थिति – चाहे वह तकनीकी मुगल से हो या राजनीतिक उम्मीदवार से – अब नई नहीं लगती। गेट्स का आह्वान भले ही स्क्रिप्टेड रहा हो, लेकिन यह सुपाठ्य होने के कारण सफल हुआ। पटेल का अभिवादन व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन उसे समझाने की जरूरत नहीं है। यह वाक्यांश प्रवासी भारतीयों के सार्वजनिक व्याकरण का हिस्सा बन गया था।

सिर्फ एक अभिनंदन नहीं

“जय श्री कृष्ण” एक अभिवादन से कहीं अधिक है। यह एक इशारा, एक संकेत और पूजा-पाठ का एक छोटा सा हिस्सा है। यह निश्चित रूप से एक भगवान का नाम देता है, लेकिन एक परंपरा का भी नाम देता है – चंचलता, ज्ञान और परमात्मा के साथ अंतरंगता में से एक। यह उस प्रकार का वाक्यांश है जिसे दोहराने के लिए समझाने की आवश्यकता नहीं है।सैद्धांतिक घोषणाओं के विपरीत, यह बदले में कुछ नहीं मांगता। इसे विश्वास, आदत, गर्व या स्नेह के कारण बोला जा सकता है। और यह अच्छी तरह से यात्रा करता है। बड़ों और बच्चों के बीच. विभिन्न समय क्षेत्रों के दोस्तों के बीच। अजनबियों के बीच जो शब्दों को समझने से पहले ताल को पहचान लेते हैं।सार्वजनिक जीवन में इसका प्रवेश इसलिए नहीं हुआ कि किसी ने इसकी योजना बनायी थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोग इसे ले गए – कभी-कभी जानबूझकर, कभी-कभी नहीं।

भक्तिमय मर्मर से सांस्कृतिक गूंज तक

“जय श्री कृष्ण” वाक्यांश गेट्स या पटेल के साथ पश्चिम में नहीं आया। न ही यह केवल एक आंदोलन या एक समुदाय की गति से फैला। इसका मार्ग असमान रहा है, जिसे इरादे के साथ-साथ दुर्घटना से भी आकार मिला है। आंशिक रूप से बीटल के गीतों के माध्यम से। आंशिक रूप से एक भिक्षु की शिक्षाओं के माध्यम से। आंशिक रूप से उपनगरीय मंदिरों के संडे स्कूल गायन के माध्यम से। और आंशिक रूप से उन लोगों के बीच स्मृति की दृढ़ता के माध्यम से जो पलायन कर गए लेकिन भूले नहीं।इसकी वर्तमान पहचान दशकों की शांत पुनरावृत्ति की तुलना में किसी ठोस प्रयास के कारण कम है। अनुष्ठान नियमित हो गया. जो बात कभी आंगनों में फुसफुसाती थी वह अब कभी-कभार सार्वजनिक रिकॉर्ड में दिखाई देती है। इन दिखावे को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताया जाना चाहिए। एक तकनीकी अरबपति द्वारा संस्कृत वाक्यांश दोहराना या सीनेट के एक उम्मीदवार द्वारा कृष्ण का आह्वान करना धार्मिक परिवर्तन का प्रतीक नहीं है। यह कुछ और सूक्ष्म संकेत देता है – कि कृष्ण का नाम अब चौंकाता नहीं है, कि सार्वजनिक भाषा में उनकी उपस्थिति को अब औचित्य की आवश्यकता नहीं है। पश्चिम ने कृष्ण को नहीं अपनाया। लेकिन इसने धीरे-धीरे उसके साथ जगह साझा करना सीख लिया है। धार्मिक अभिव्यक्ति के लंबे इतिहास में, यह अकेला ही ध्यान देने लायक बदलाव का प्रतीक है।

Leave a Reply